COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。

廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

今から備える、メガソーラー廃棄案件への対応方法

太陽光発電は、再生可能エネルギーの代表格として全国で導入が進んできました。その一方で、太陽光パネルの廃棄やリサイクルが、今後の社会的課題として注目されています。

このような、大量に出てくるパネルをどのように処理していけばよいのでしょうか。

本コラムを読まれている方も、お客様から太陽光パネルの処理について問い合わせを受けることがあるかもしれません。今回はそのような方に向けて、現状の処理能力を踏まえ、企業がどのような体制を取っていくべきなのかを解説していきます。

目次

廃棄する太陽光パネルは年間50万t

特に2012年に始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)をきっかけに、企業によるメガソーラー建設が一気に拡大しました。その導入から十数年が経過し、FITの買取期間が終了する設備も増えています。

また、一般的な太陽光パネルの寿命は20~30年であるため、設備の更新や撤去をするケースが各地で見られるようになりました。

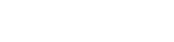

経済産業省・環境省によると、2030年代後半から顕著に増加し、国内で最大約50万t/年の使用済みパネルが廃棄されると見込まれています。この様な状況を、産廃業界としてどのように対応していくのかが課題となってきます。

[参考]経済産業省・環境省「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について参考資料」

リサイクルか?埋立か?

太陽光パネルを処理する方法は、リサイクルを行うか、管理型最終処分場に埋立処分をするかの大きく二つに分かれます。

現在の日本ではそれぞれどのような状況になっているのでしょうか。

全量リサイクルはできるのか?

太陽光パネルは、ガラスやアルミ、シリコン、プラスチックなど複数の素材で構成されており、なお且つ、鉛、カドミウム、ヒ素、セレンなどの有害物質が含まれていることがあります。そのため、一般的な廃棄物処理施設では対応できません。

従って、専用の設備と技術を備えたリサイクル処理施設に持ち込む必要があります。

しかし、経済産業省・環境省の資料によると、2024年度時点での国内リサイクル処理能力は年間約11万t程度であり、ピーク時に予測されている排出量50万tを大幅に下回ります。

さらに、リサイクル施設1件あたりの処理能力は平均で1,000〜2,000t/年程度にとどまります。それに対して、国内の大型メガソーラー施設1件あたりの排出量は平均で9,000t前後と言われています。

つまり、1つのリサイクル施設の全能力を使ってもメガソーラー施設1件分を処理しきれないということになります。加えて、リサイクル施設はメガソーラー以外の廃棄物も日常的に処理しており、稼働率を8割前後で運用するのが理想と言われています。

ということは、突発的なメガソーラーの廃棄に充てられるのは残りの2割となります。そもそも全処理能力と比較しても何倍も排出されるのに、実際に受け入れられるのは更にその2割となれば、リサイクル施設の受け入れ容量は、圧倒的に不足していると言えます。

これは、あくまで概算値を使った単純計算であり、実際にはリサイクル施設の増加や技術改善などが図られると予想しています。

しかし、現状の圧倒的な不足を補うほどの拡充がされるとは考え難く、リサイクル処理施設は逼迫するのではないでしょうか。

埋立処分も困難に?

「リサイクルができなくても、埋め立てればいいのでは?」と考える方もいるかと思います。確かに、太陽光パネルは管理型最終処分場における埋立処分が可能です。短期的に見れば、リサイクルよりも処理費用が安く、スピーディーに処理できるという利点があります。

しかし、もしピーク時に国内で排出される年間約50万tの使用済みパネルをすべて埋立処分した場合、これは日本全体の産業廃棄物の年間最終処分量の約5%に相当します。

限られた埋立処分場の残存容量を逼迫させる要因となることから、国は太陽光パネルのリサイクル率を上げるための制度導入を検討しています。

その具体的な内容はまだ判明していません。しかしながら、埋立処分を減らし、リサイクルが増えるように何らかの規制を設けることが想定されます。

実際、過去に埋立処理が問題視されていた自動車や家電4品目などでは「個別リサイクル法」により再資源化が義務づけられているため、太陽光パネルも将来的に同様の法規制がされる可能性があります。

このように、現在は埋立処分が可能に見えても、実際に廃棄するタイミングでは規制されている可能性があります。そのため、企業としてはリサイクルを前提とした体制整備を進めておくことが必要といえます。

排出事業者の悩みは「受け入れ可能な処理先探し」

太陽光パネルのリサイクル業者は、施設の規模やタイミングによって、処理能力や受け入れ状況に差があります。特に、複数のメガソーラーの撤去や更新の時期が重なると、処理依頼が集中し、一時的にパンク状態になり、受け入れが制限されることも推測できます。

そのため、排出事業者は「どこに依頼すれば引き取ってもらえるか」がわからず「受け入れ可能な処理先探し」が、実務上の大きな課題となります。

排出事業者は処理先を複数確保することを前提としている

処理委託先に限りがあるため、排出事業者は発電所の規模やパネル撤去のタイミングに合わせて、複数の処理ルートに同時並行で排出することによって、安定的な処理を可能にしようとします。

メガソーラーの規模では、近隣のリサイクル業者だけで完結するケースはほとんど無く、全国に選択肢を広げた広域的に分散して処理委託することが前提となります。

廃棄を急がなければ、近隣のリサイクル業者に少しずつ委託することも考えられますが、この想定は現実的ではありません。

メガソーラーの廃棄が実施される場合、設置されていた広大な土地はその後の使用方法が決まっていることがほとんどです。新型の太陽光パネルを新たに設置する(更新)か、別の施設を建てるかに関わらず、土地の使用が決まっていれば、廃棄パネルをそのまま保管しておくことはできません。また、太陽光パネルはその構造上、設備から取り外しても、太陽光を照射すると発電・発熱するため、屋内保管や適切な梱包を行わない限り、火災のリスクも伴います。

そのため、廃棄パネルは長期保管が難しく、処理先が確保できないことによる滞留リスクが排出事業者に大きくのしかかります。もし、排出事業者からメガソーラー廃棄の問い合わせを受けた場合…

・全量を受入れる処理能力はありません

・〇〇tずつなら、受け入れ可能です

といった返答ではパネルの滞留を避けたい排出事業者に対しては不十分なのです。

自社が処分もしくは運搬が可能な量を伝えたうえで「全量は無理ですか?」という排出事業者にたいしては「そもそも全量可能な処理先はほぼない」「複数の処理先に委託することを前提に検討する必要がある」という説明をし、理解を得たうえで、可能な範囲で委託してもらうというのが現実的な対応です。

もちろん、排出事業者にとっては単に「処理先を見つける」だけではなく、各業者の処理能力・コスト・再資源化率といった要素を総合的に判断し、自社に最も適した処理体制を構築しておくことが求められています。

しかし、全国のリサイクル施設と価格を含めた委託可否の交渉を行い、さらに運搬業者も確保し、滞りのない処理ルートを構築するのは至難の業です。一つのリサイクル施設に対して複数の運搬業者と契約しなければ運びきれないケースも多く、さらに県外への排出となれば県条例による事前協議申請などが必要な可能性もあります。

排出事業者にとって、こうした対応は負担が大きいので「なるべく1社ですませたい」という本音があります。「全量まとめて処理が難しいのであれば、分散ルートの構築をサポートしてほしい」というニーズもあります。

こうしたニーズに対して自社での対応が難しければ、専門企業のサポートを活用するのも一つの選択肢です。もし、何かお困りのことがありましたら、イーテラスにもご相談ください。

社会問題となっている太陽光パネルの大量廃棄について、現状とこれからの対策をまとめてみましたがいかがでしたでしょうか?

お客様から質問を受けた際には、現状を説明し、適切な対応方法を伝えられるようにしておきしましょう。

[参考]経済産業省・環境省「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について参考資料」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/solar_power_generation/pdf/20250328_2.pdf

執筆者

安井 智哉

廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。

また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。